首席投资组合经理Simon Webber

在未来十年,业务脱碳进度较其他竞争对手快的气候领导者将具备更大的成本优势。部分企业却因为现时低得无法持续的碳价格和碳抵销价格而为碳排放成本沾沾自喜。这种情况势将逆转,而没有未雨绸缪的企业更有可能需要面对意想不到的成本压力。

碳定价愈趋普遍

碳价格或类似的计划正变得越来越普遍。欧盟的排放交易体系 (ETS) 预示着未来将发生的变化,而中国、加拿大及美国部分地区也在仿照欧盟的体系发展碳定价市场。其他国家将引入碳税或碳征费,以期达到类似效果。

即使是欧盟本身也似乎将扩大碳定价的覆盖范围。欧盟的碳定价机制在实现目标方面一直都颇为成功,让涵盖的发电、供热及能源密集型工业设施行业的排放量减少约43%。

然而,欧盟仍需采取更多行动方可在2050年前实现碳中和的目标。现时,欧盟已宣布计划将其排放交易体系扩大至多个不同行业,包括航运、公路运输及建筑。

碳抵销价格势追随碳价格步伐

虽然有一些企业因为其净零排放计划而引起传媒的高度关注,但当中有不少都是建基于广泛的碳抵销之上。碳抵销有多种形式;投资植树造林项目是一种广受欢迎的方案。

对于许多行业而言,这些碳抵销仍较投资在低排放技术的成本便宜,以致企业管理团队认为可依靠碳抵销实现其目标,而无需投资在低碳生产或技术之上。

这是一种错觉。目前,碳抵销价格处于每吨5-10美元的水平,低得无法持续。未来,这些企业将无可避免地需要支付更高的价格,以兑现它们的气候承诺,否则便需选择放弃实现目标。

为何碳抵销价格势将向上发展?

若要理解为何以去除方式抵销碳的价格将会上涨,我们便需从宏观角度考虑。所有签署2015年《巴黎气候变化协定》的国家及参与者均承诺共同努力,以实现将全球升温幅度限制在较工业化前水平高2°C或以下的目标。

众所周知,地球上根本没有足够的土地,让全球相当部分的减排目标可以植树造林的方式实现,特别是考虑到全球人口正不断增长,而且气候变化本身对农业生产力的压力也愈来愈大。

碳抵销价格可升至甚么程度?

随着以植树造林及其他方式的抵销碳排放需求增加,加上可用土地的早期供应耗尽,在争夺其他用途土地的情况愈演愈烈下,我们预料碳抵销价格将大幅上涨。

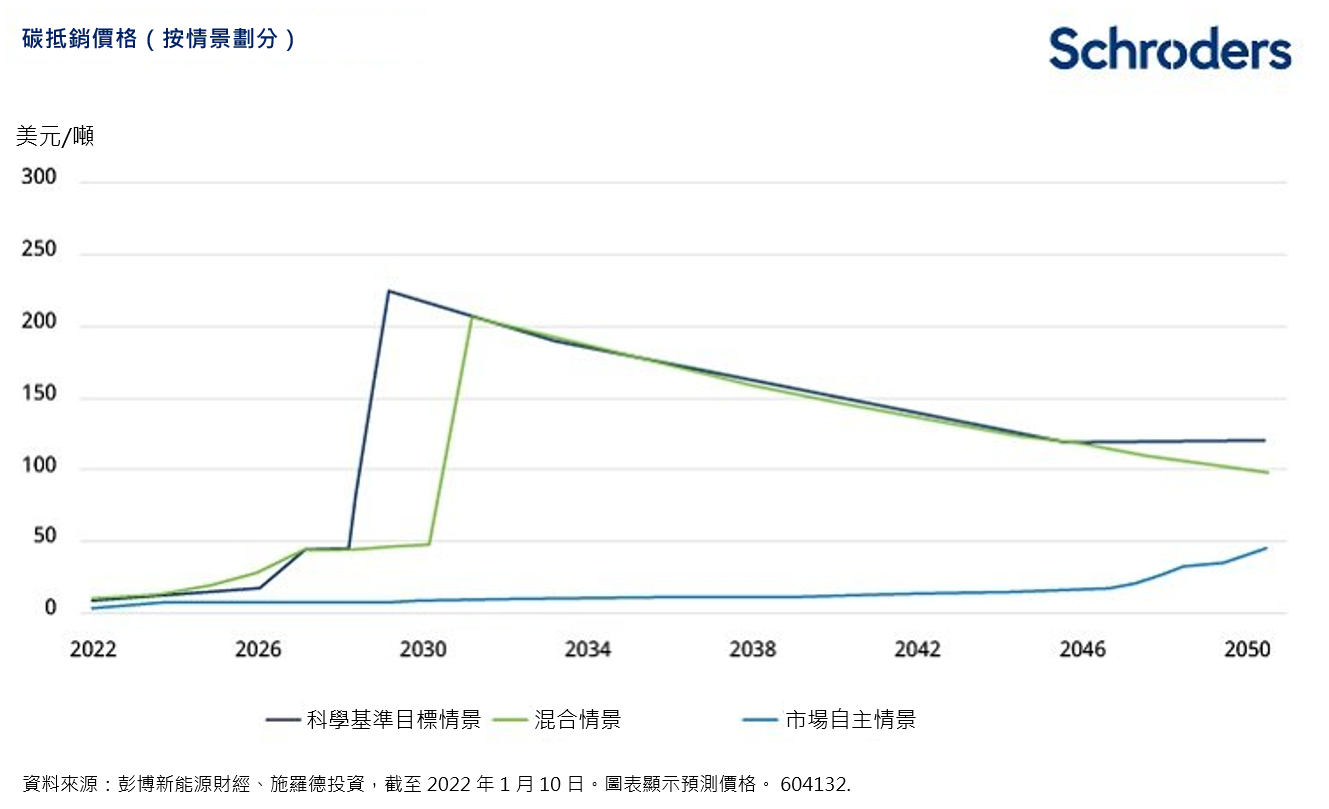

就上述主题,彭博新能源财经于2022年1月10日发表了一篇题为 Long-Term Carbon Offsets Outlook 2022: Boom or Bust? 的出色研究论文。该文章探讨了碳抵销市场的不同情景,当中考虑了未来将用作规范市场的法规。

论文的结论是,碳抵销价格有可能在2027年升至每吨47美元,并在2029年进一步升至每吨200美元以上。

上述价格是基于科学基准目标情景 (SBTI) 作出的推论。该情景假设法规将收紧至仅容许以实际去除的方式抵销碳排放,而不得以避免碳排放或避免森林采伐的方式就碳抵销作出承诺。这意味着企业的净零排放计划需求将很快超越供应。

碳抵销价格(按情景割分)

市场自主情景假设碳抵销市场仍与现在相似,即容许以避免未来排放的方式抵销碳而无需实际去除碳排放。这种情况将导致供应过剩,从而令碳抵销价格维持在低位水平。虽然现在是这样,但对于以避免的方式抵销碳排放,这种做法所受到的批评及审查已日益严厉,相信企业视此为良策的情况并不会维持太久。

混合情景是假设碳抵销市场将渐渐从目前市场自主发展到科学基准目标情景。

低碳领导者将拥有成本优势

全球为碳排放作出定价已越来越普遍。考虑到可储存一吨碳的树木需要50年才能培植出来,每棵树的平均价值远高于5美元自然也是无可厚非。由此可见,在应对气候变化的行动中,部分企业过分投入碳抵销的举动可谓极不明智。

无论企业面临的成本来自欧盟排放交易体系等官方计划、政府的碳征税,还是自身为兑现净零可持续性发展承诺的碳抵销价格上涨,有一点很明确:当真正需要承担起碳排放的成本时,那些已确切地减少绝对排放量的企业将具备更大的优势。

免责声明

以上如有提及证券仅供参考,不构成任何投资或撤资之建议。

本文件仅供参考之用,并不打算作任何方面的宣传材料。本文件不应视为提供投资意见或建议。本文所载的意见或判断可能会改变。本文的数据被认为是可靠的,但施罗德投资管理(香港)有限公司不保证其完整性或准确性。

投资涉及风险。过往表现未必可作为日后业绩的指引。阁下应注意,投资价值可跌也可升,并没有保证。汇率变动或会导致海外投资价值上升或下跌。就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险,详情请参阅基金说明书。

提供本文件所载数据,目的只是作为参考用途,不构成任何招揽和销售投资产品。有意投资者应注意该等投资涉及市场风险,故应视作长线投资。

衍生工具带有高风险,因此只应适合经验丰富的投资者。

本基金受香港证券及期货事务监察委员会认可,但其认可资格并不意味获官方推荐。

本文件所载资料仅提供予透过中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的中华人民共和国投资者。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关文件,如有需要请透过相关中华人民共和国的商业银行及/或其它专业顾问寻求专业咨询。

本文件由施罗德投资管理(香港)有限公司刊发,文件及网站未受香港证券及期货事务监察委员会检阅。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签: 安于现状